先日、Xにも投稿しましたが、息子の卒業文集の作文指導があまりにも酷い内容で、大きなショックを受けました。

私は日ごろ仕事で文章を書くことが多く、文章力の大切さを痛感しています。

だからこそ、小学校という「学びの基礎を作る場」で、先生自身が作文の基本を理解していない現状に、強い危機感を覚えました。

特に驚いたのは、卒業文集という一生の思い出になる大切な文章に対して、

- 文字数さえ埋まればいい

- とにかく期限に間に合わせたい

という指導しかなされていなかったことです。

これでは、文章を書く本来の意味も楽しさも伝わりません。

そして何より、「なぜ書くのか」「どう書けば伝わるのか」といった作文の本質を、先生が理解していないのではないかと感じざるを得ませんでした。

この記事では、

- 息子が学校で書いた作文の実例と、それをどう書き直したか

- 小学校の先生が作文を教えられない理由

- 家庭でどうフォローすればいいのか

について、具体的にお伝えします。

卒業文集の原稿を書くために息子がどんな作文指導を受けたのか?

では実際に、卒業文集の原稿を書くにあたって、息子がどんな作文指導を受けたのか?

息子は、もともと文章を要約したり整理して書くことが苦手です。思い出を形にしようとすると、頭の中にある記憶を全部書き出してしまう傾向があります。

毎年、夏休みの読書感想文も親子で苦戦していました。そこで、我が家ではテンプレートに当てはめて内容を考える方法でなんとか乗り切ってきました。

それでも、感想文を書く経験はあっても、「作文」そのものを書く機会はこの数年間、ほとんどなかったように思います。特に新型コロナの影響で休校期間が長引いたことも関係しているかもしれません。

そんな中、ある日先生からはこう言われました。

作文はできてます。内容をざっと確認して頂いてから、原稿に下書きさせて下さい。

期待半分、不安半分で息子が持ち帰った原稿を読んでみると、想像以上に酷い内容でした。

この作文では最後まで読んでくれる人はいないと思います。

そして何より驚いたのは、明らかに間違っている部分がいくつもあるのに、先生からは一切指摘されていなかったという点です。

息子の作文、どこがどうおかしかったのか?

先生から「作文はもう書けています」と言われ、息子が持ち帰ってきた原稿を読んでみて、思わず絶句しました。

見た目は一応「書けている」かもしれませんが、内容は本当にひどいものでした。

具体的にどこがどうおかしかったのか、以下に挙げていきます。

① タイトルと内容が合っていない

まず、タイトルです。

息子が本当に書きたかったのは、6年生の宿泊学習での思い出。

なのにタイトルは、

「6年間の小学校生活の思い出」

あまりにも抽象的で、内容と噛み合っていません。

タイトルを見ただけで、読者が何について書かれているのかイメージできないのは、基本的な作文指導がされていない証拠だと感じました。

② カタカナ語の乱用

さらに気になったのは、同じカタカナの外来語が何度も何度も出てくること。

不思議に思って息子に聞いたところ、先生から

カタカナ語をたくさん使った方が文字数を稼げるよ

とアドバイスされたそうです。

正直、それを聞いて驚きました。

いくら文字数が足りないからといって、本来の語彙選びをおろそかにしてまで、意味の浅いカタカナ語を連発する指導は、逆効果です。

読みにくくなるだけでなく、次のように思いました。

内容を充実させる努力を放棄させる指導はやめてほしい

③ 文末と文頭がまるごと重複

例えば、

「一番の思い出は〜〜です。」で始まって、

「〜〜のが一番の思い出です。」で終わる。

または、

「この経験で学んだことは〜〜です。」

「〜〜ということを学びました。」

というように、同じ言い回しが前後でくり返されている箇所が複数。

こうした「作文あるある」こそ、先生が気づいて教えてあげるべきポイントではないでしょうか。

どんなに忙しくても、この程度の指摘はしてほしい

どというのが、親としての率直な思いです。

④ 後半が“反省文”だらけに

作文の後半になると、急に「反省文モード」に切り替わります。

「僕がみんなにペースを合わせないと迷惑をかけてしまいます。」

「時間を守ることの大切さを学びました。」

「僕は荷物の整理整頓が苦手です。」

と、このような文が永遠と続くのです。

しまいには、

「これらのことを中学校でも続けていきたいです。」

息子に確認した所、先生がほとんど考えてくれたのだそう。

中学校でも成長していかないといけないのに、「続けていきたいです」で最後終わるのはおかしい。

⑤ 先生の不満を代弁する作文?

私はその文面を読んで、こう思ってしまいました。

これらは先生が日ごろからあなたに不満に思っていることだよ

ぼく、これでも一生懸命がんばっているつもりなんだ

息子は、マイペースで少しどんくさいところもあります。

だから、先生が苛立ちを感じてしまう気持ちもわからなくはありません。

でも、卒業文集にまでその「不満」がにじみ出ているような作文を指導するのは、さすがに違うと思いました。

いい先生なのに今回ばかりは

担任の先生は、普段はよくしてくださっている方です。

けれど、今回の作文指導に関しては、どうしても納得できませんでした。

やっつけで指導しているな

と思わざるを得ない。

作文は、子どもの考えや成長が表れる大切な表現の場です。

それをただ「書ければいい」「形になればいい」と流してしまうのは、本当に残念でなりません。

失礼ながら「やっつけで指導」をしてるなと少し呆れてしまいました。

いい先生なのですが、今回ばかりは。

なぜ、小学校の先生は作文を教えられないのか?

今回の息子の作文指導を通して、「どうしてここまでひどい内容のままOKが出たのか?」と疑問に思い、改めて背景を調べてみました。

すると、作文指導に関する根深い課題がいくつも見えてきたのです。

1.先生自身が作文指導を学ぶ機会が少ない

まず大前提として、教員養成課程では「作文指導」の専門的な学習がほとんど行われていないのが実情です。

- 教育大学や教員養成課程では、国語教育全体については学ぶものの、「作文」に特化した実践的なトレーニングの機会はほぼありません。

- 作文指導は、ある程度「正しいコツ」を知り、何度も教えてみて初めて身につくスキルです。しかし、その経験を積めないまま現場に出る先生が多いのです。

2.作文には専門的な知識と評価スキルが必要

作文は算数のように「明確な正解」があるわけではありません。

- 文章構成や表現の良し悪しは、評価が主観的になりやすく、「どこを直せばいいか分からない」先生も実際にいます。

- また、学年ごとに求められる作文力が違うため、年齢に応じた指導法を都度学ぶ必要があります。

つまり、専門的な指導力が必要なわりに、準備や支援の体制が整っていないのです。

3.時間と労力がかかるため、後回しにされやすい

30人以上の児童の作文を一つひとつ読み、添削し、個別にフィードバックするのは膨大な手間がかかります。

- 児童のレベルにばらつきがある中で、それぞれに合ったアドバイスをするのは現実的に厳しいという声もあります。

- 結果として、一斉指導だけで済ませるケースが多く、個別に細かく見てもらえないまま卒業文集に載ってしまうことも珍しくありません。

4.カリキュラムの制約と教材の不備

- 国語の授業では、漢字、読解、文法など他にも教えるべき内容が多く、作文に十分な時間を割けないのが現状です。

- また、教科書には作文の具体的な指導手順が載っておらず、先生が独自に工夫する必要があるのも大きな負担だと感じます。

5.先生自身が作文に苦手意識を持っていることも

- 教員試験に合格すれば、作文が得意でなくても教師になれます。

つまり、作文を書くのが苦手な先生が、作文指導を担当している可能性もあるのです

作文指導はどうすれば改善できるのか?

- 指導研修の充実: 教師向けの作文指導研修や、実践的な教材の共有を増やすことでスキルアップを図る。

- 作文評価基準の明確化: 明確な評価基準やルールを用意することで、先生が迷わず指導できるようにする。

- 外部から作文指導のプロを招く:作文の初めての授業とその後は年に一度ほど、学年に応じて作文のプロを招いて授業を行う。

家庭でどうフォローすればいいのか?

「先生方にもっと作文指導の研修を」という思いはありますが、実際には多忙な現場や限られた予算の中で、そこまで手が回らないのが現実です。

つまり、学校側に過度な期待はできません。

であれば、私たち保護者ができることをしていくしかない。

と思っています。

息子の場合

うちの息子は、コロナ禍の影響もあり、小学校で作文を書く経験がほとんどないまま高学年になりました。

さらに、書くスピードが極端に遅く、授業内では作文が書き終わらないこともしばしば。

加えて、本人にとって「作文」は、マンツーマンでサポートがないと本領を発揮できないジャンルでもあります。

そんな息子にとって、学校での作文指導は正直ハードルが高すぎました。

だからこそ、先生から

授業内で終わりそうにないので、家庭で取り組んでもらえますか?

と一言いっていただけたら、どんなにありがたかったか。

家庭の負担が増えると思って言い出しにくかったのかもしれません。

でもきっと先生も、家庭の負担が増えると思って言い出しにくかったのかもしれません。

そもそもマンツーマン指導でないと手書きの文章は難しいのです。

テンプレートを使った家庭での作文指導

そこで今回は、以前から読書感想文などで活用していたテンプレートを使って、家庭で書き直すことにしました。

テンプレートに沿って構成を一緒に考え、無駄のない文章構成で書いてもらったところ――

なんと1時間もかからず、大満足の卒業文集用の作文が完成!

作文のコツは、一度覚えたら一生使える

作文って、感性やセンスだけで書くものではありません。

「伝わる構成」や「基本的な型」が身につけば、誰でもある程度は書けるようになります。

そしてその力は、中学・高校、さらには社会に出てからも確実に役立ちます。だからこそ、学校任せにせず、家庭で“作文力”を育てる視点を持つことが何より大切だと私は思います。

親がすべてを手取り足取り教える必要はありません。

ただ、適切なツールや環境を用意してあげるだけでも、子どもの文章は確実に変わります。

書く力を支えるおすすめツール・教材

作文力を伸ばすには、「書く練習」と同じくらい“フィードバック”の質が大切です。

ここでは、ギフテッド・2Eの子にも相性が良いおすすめ教材をご紹介します。

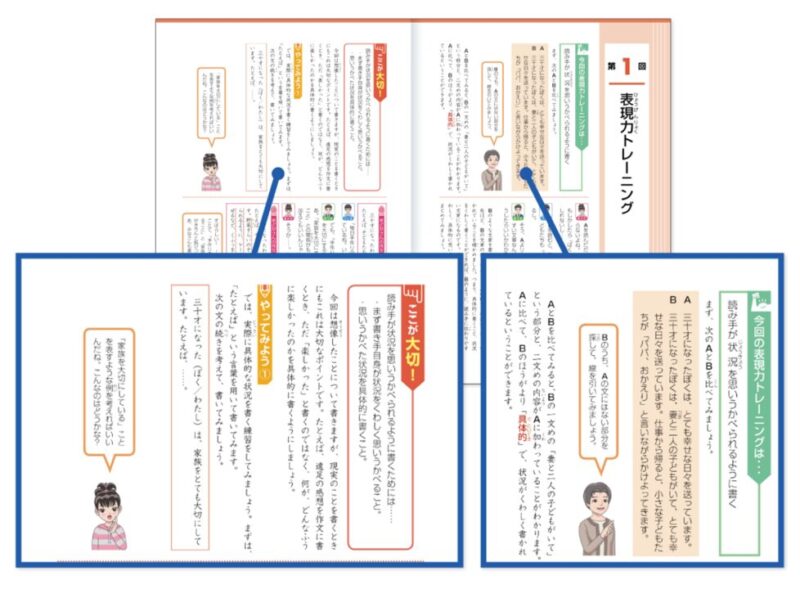

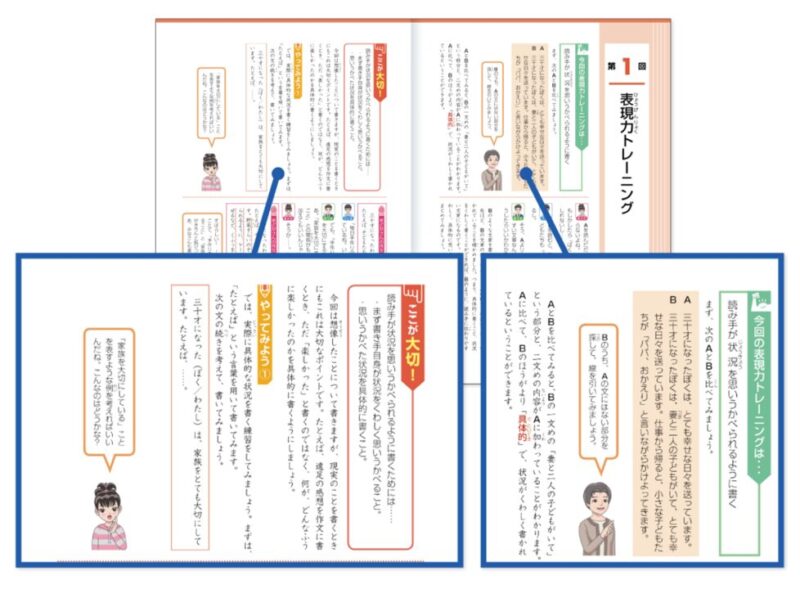

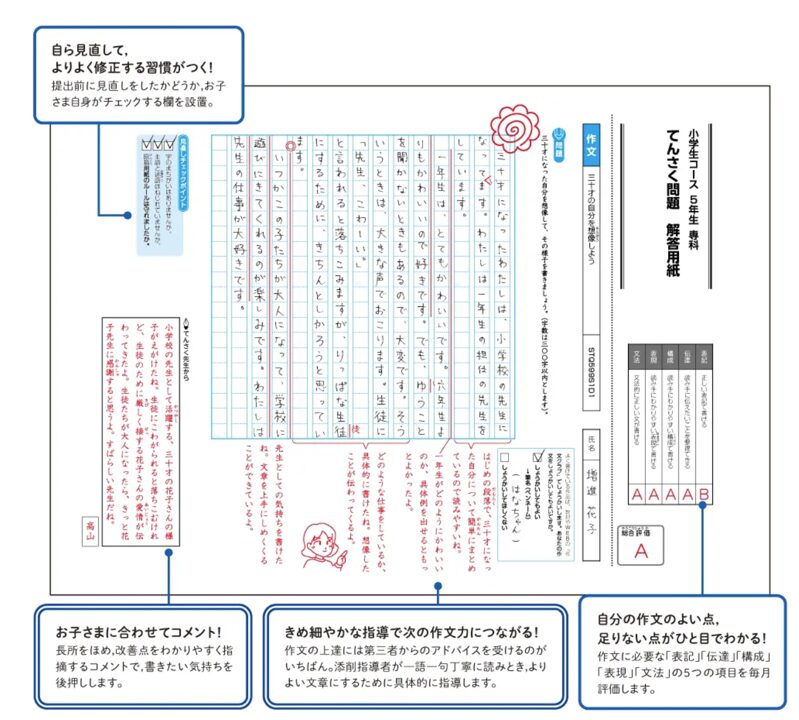

Z会の作文講座(小学5・6年生向け)

1教科だけの受講が可能!

毎月1つずつ「表現の技」を身につける通信講座です。

合格率の高い通信教育で有名なZ会には、作文専門講座があるのをご存じですか?

この講座では、ただ「書く」だけでなく、考える力・整理する力・伝える力を段階的に育てます。

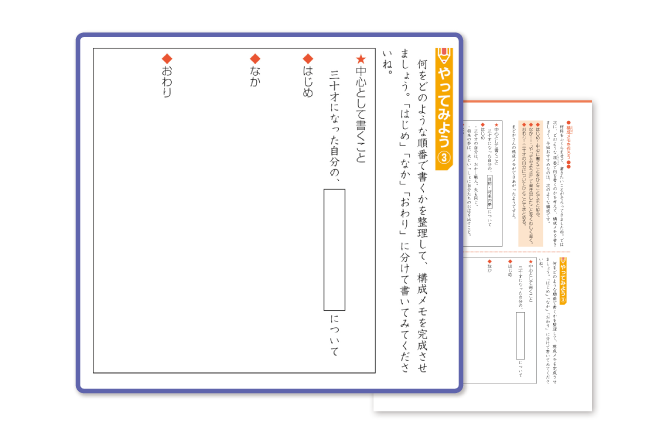

🗂️ カリキュラムの特徴

発達特性のある子にも優しい構成

ワークの順番通りに進めるだけで、自然に文章の骨格が整います。

作文の材料を集める → 選ぶ → 整理する

…という「準備のステップ」を学べる専用ワークシートつき。

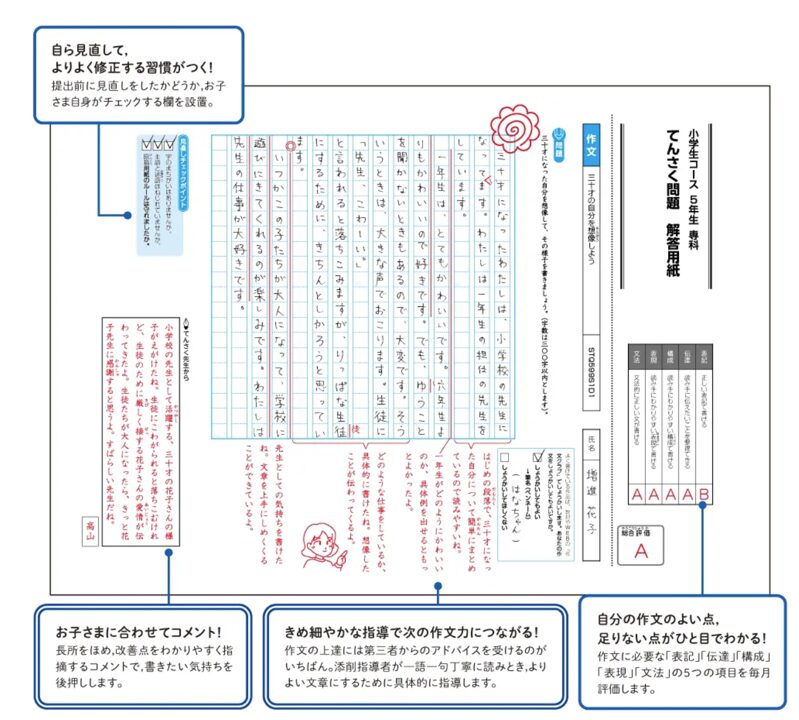

添削は5項目で丁寧に評価!

「表記」「伝達」「構成」「表現」「文法」の5つに分けて、的確なアドバイスが届きます。

受講料金(2025年度)はこちらです。

| 6カ月一括払い | 3,800円/月 |

| 毎月払い | 4,000円/月 |

Z会には「作文クラブ」という、作文力アップをサポートする特設サイトもあります。

無料で使える練習問題やヒントが掲載されており、家庭学習にもぴったりです。

\ 資料請求はこちら/

齋藤孝先生監修【ブンブンどりむ】

『世界一受けたい授業』(日本テレビ)でもおなじみ、

教育学者の齋藤孝先生が監修する通信教材「ブンブンどりむ」。

🖋️ ブンブンどりむの特徴

- お話を読んで考える→自分の意見を書く、という流れで「考える力+表現力」を育てる

- 添削では、子どもの良い点を具体的に褒めてくれるので、自信につながる

- 毎月届く教材がカラフルで楽しく、続けやすい

作文というより、「自分の考えを言葉にする力」を養う教材です。

ギフテッドや2Eのお子さんにとっても、“型にはめる”よりも考える楽しさを感じられる構成が魅力です。

💬 親のサポートがしやすい工夫

保護者用ガイドには、子どもの考えを引き出す声かけ例も掲載されています。

「一緒に話しながら書く練習をしたい」ご家庭にもぴったりです。

受講料金(2025年度)はこちらです。

| 12カ月一括払い | 5,379円/月 |

| 6カ月一括払い | 5,621円/月 |

| 毎月払い | 5,885円/月 |

📚 書く力を伸ばすおすすめ書籍

作文教材とあわせて、齋藤孝先生の著書にも“書く力のヒント”が詰まっています。

『子どもの頭がよくなる「書く力」ドリル』や『考える力をつける 本の読み方・書き方』などは、家庭学習のサポートにも最適です。