はじめに:作文が書けないのは「怠けている」からじゃない

「作文が書けない」「感想文になると固まってしまう」

そんなお子さんの姿に、どう声をかけたらいいか悩むお母さんは多いと思います。

実はこの「書けない」という悩み、**ギフテッド(高知能)や2E(発達特性+才能)**のお子さんにとても多いんです。

うちの息子もそうでした。

話すことは得意でも、作文となると頭が真っ白。

やっと出た言葉が「楽しかった」「面白かった」だけ…。

当時は

Seiran

Seiranどうして書けないの?考えすぎ?

と戸惑いましたが、今は理由がはっきりと分かります。

なぜギフテッド・2Eの子どもは作文が苦手なのか?

なぜうまく書けないのか、いくつか理由が考えられます。

知識が多すぎて、話をまとめにくい

ギフテッドの子どもは、ひとつのテーマから連想がどんどん広がっていきます。

頭の中では情報がつながっているのですが、文章にする時に「どこから書けばいいのか」が分からなくなってしまうんです。

「自分の気持ち」を言語化するのが難しい

感想文では「どう感じたか」を書くことが求められますが、2Eの子は感情を客観的に言葉にするのが苦手なことがあります。

「楽しかった」「すごかった」で止まってしまうのは、その典型的なパターンです。

「過去を振り返る」のが苦手

ワーキングメモリの特性から、「今」考えていることに意識が集中しやすく、過去の出来事を順序立てて思い出すのが苦手な場合もあります。

だから、「一日の思い出」「読んだ本の感想」を整理して書くのがとても難しいのです。

テンプレートを使うと作文がスラスラ書ける理由

そんな「苦手」をカバーしてくれるのが作文テンプレートです。

「何から書けばいいのか」「どんな順番で書けばいいのか」が明確になると、考える負担がぐっと減ります。

“型”があると安心できる

「自由に書いていいよ」と言われると、逆に困ってしまうタイプの子には、

最初に“型”を提示することがとても効果的です。

たとえば、感想文なら、

- 作品を選んだ理由

- 印象に残った場面

- そこから感じたこと

- 自分ならどうするか

- 読んで(見て)よかった点

この順番をテンプレート化しておくだけで、

文章構成を考えるストレスが大幅に減ります。

うちでは、息子専用のパソコンに作文テンプレートを保存しています。

作文テンプレートを作る手順

Googleドキュメントを使う場合

- 新規ドキュメントを開く

- 質問文や段落見出しを入力する

- 「テンプレートとして保存」を選択

- 子どもが自分の名前をつけてコピーして使う

Googleアカウントがあれば無料で使え、どの端末からでもアクセスできるのでとても便利です。

Wordを使う場合

Microsoft Wordを使う場合は、

テンプレートファイル(.dotx形式)を保存しておくのがおすすめです。

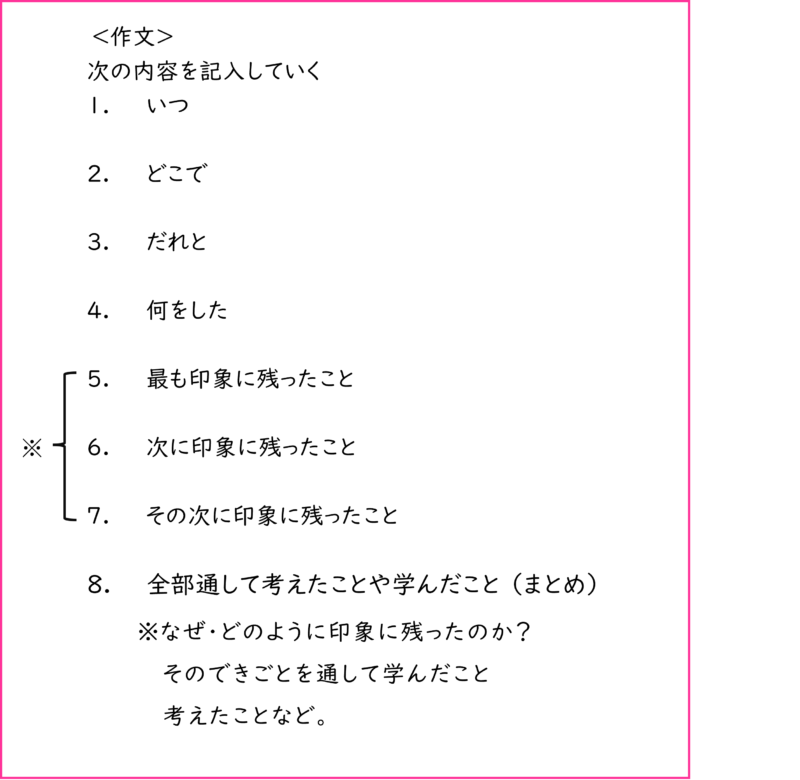

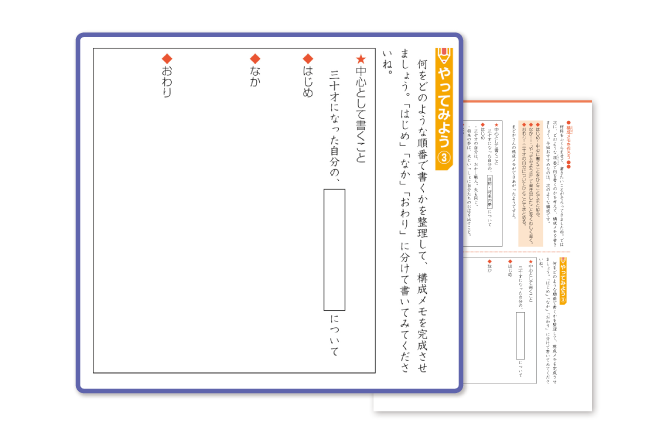

作文テンプレート

まず1~4でどんなことをしたのかを簡単に記入。

印象に残った出来事をいくつかあげてもらいます。

なぜ印象に残ったのかをうまく聞き出して、付け足していきます。

『印象に残ったところ』は3つなくてもOK。

最後に8でその出来事を全部とおして考えたこと、学んだことをまとめとして書いて完了。

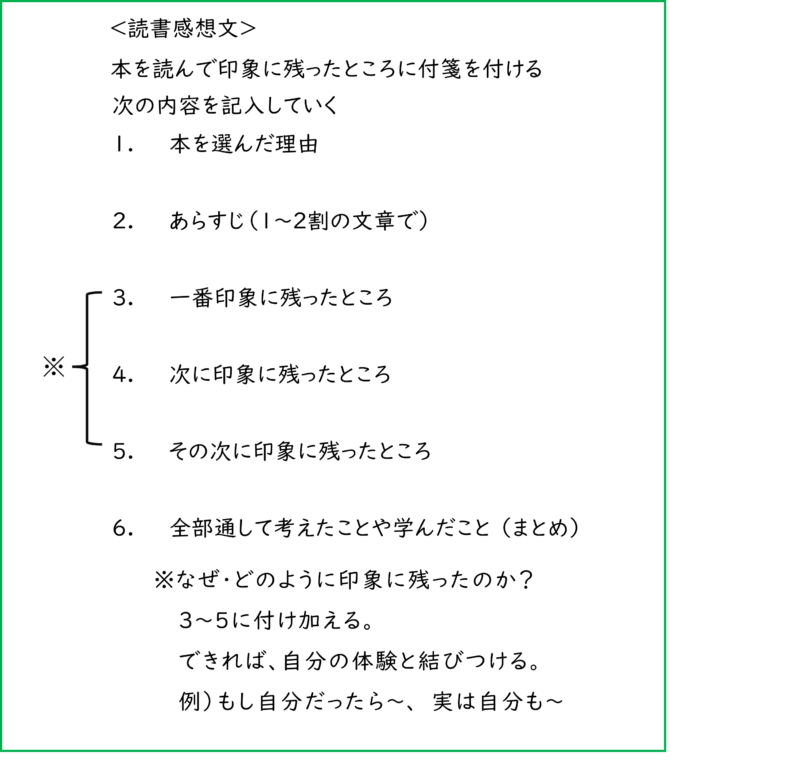

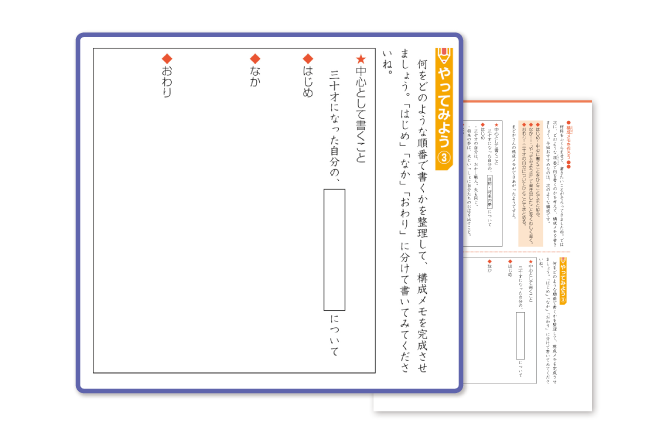

読書感想文テンプレート

読書感想文は、お子さんの体験と結びつけやすい内容の本を選ぶのがコツです。

たとえば「感想文用テンプレート」には、こんな質問を入れています👇

このように質問形式にすると、子どもが答える感覚で自然に文章が組み立てられるようになります。

まず1~5を簡単に埋める。

『印象に残ったところ』は3つなくてもOK。

後から3~5にどうして印象に残ったのか、子どもの体験と結びつける文を入れていく。

最後6で全部とおして考えたこと、学んだことをまとめて完成です。

このまま印刷して提出。

もし先生の許可がおりなければ、指定の用紙に書き写します。

正直な気持ちをそのまま書いても評価されない現実

正直な感想を書けばいいんだよ

――そう教えられてきたはずなのに、学校の作文や感想文では、本音を書いても評価されにくいことがあります。

たとえば、

「この本のどこが名作なのか分からなかった」

「主人公の気持ちには共感できなかった」

といった“正直な感想”を書くと、先生からは首をかしげられたり、評価が下がることもあります。

言い換えれば、学校で求められているのは「正直さ」よりも「模範的な内容」なのです。

「感動した」「努力が大切だと思った」といった前向きなまとめ方の方が、評価が高くなる傾向があります。

「正直さ」を守りつつ、子どもを不利にしないために

この仕組みが教育的に正しいかどうかは、また別の話です。

でも現実として、作文や感想文の評価基準は「前向きで整った文章」です。

だから保護者としては、

子どもの正直な感情や意見は家庭でしっかり受け止めつつ、

学校では「評価されやすい書き方」も教えてあげる必要があります。

たとえば、

「この本は難しかったけど、最後まで読めてよかった」

「共感できないところもあったけど、考えさせられた」

など、ネガティブな気持ちを“前向きなまとめ方”に変えるだけで印象がぐっと良くなります。

作文・感想文が得意なギフテッド・2Eの子どもたち

一方で、作文や感想文が得意なギフテッド・2Eの子もいます。

彼らは、頭の中にすでに「構成テンプレート」や「文章の型」が入っているタイプです。

うちの娘がまさにそうでした。

語彙力が高く、論理的な構成を自然に組み立てられるので先生からの評価も高く、コンクールで賞を取ったこともあります。

でも、親として読むと「本音が見えない」と感じることもあります。

娘は、「こう書けば褒められる」というパターンをたくさん記憶していて、それをうまく使い分けているのです。

「型」を覚えれば、作文は一生もののスキルになる

このように、一度“型”を身につければ、作文や感想文は得意分野になります。

最初は時間がかかっても、「書けた!」という成功体験を重ねることで、やがてどんなテーマでも落ち着いて書けるようになります。

大切なのは、

- 本音を否定しないこと

- 学校での“型”を上手に使わせること

- 子ども自身の表現力を伸ばすサポートをすること

そしてその過程を、パソコンやタブレットを活用しながら丁寧に支えていくことです。

WordやGoogleドキュメントを使えば、修正や保存も簡単。

お子さんに合ったテンプレートを準備して、少しずつ“書ける力”を育てていきましょう。

書く力を支えるおすすめツール・教材

作文力を伸ばすには、「書く練習」と同じくらい“フィードバック”の質が大切です。

ここでは、ギフテッド・2Eの子にも相性が良いおすすめ教材をご紹介します。

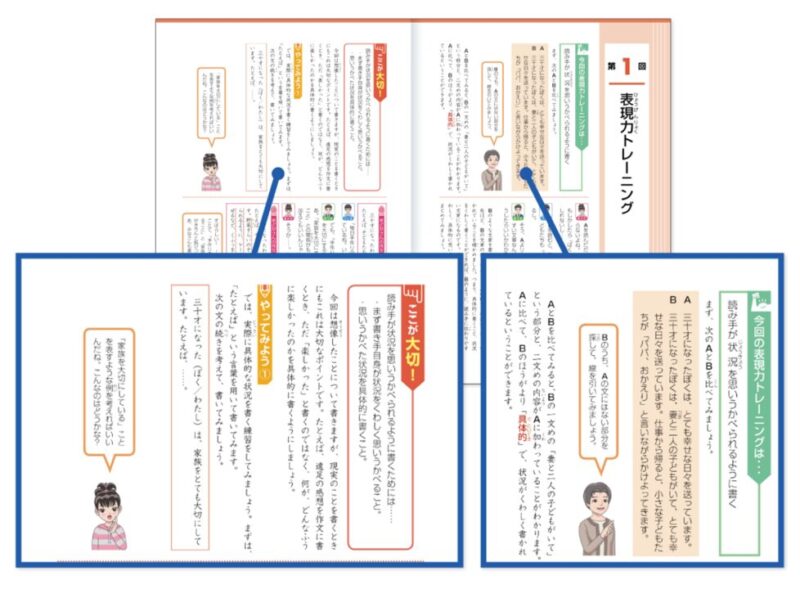

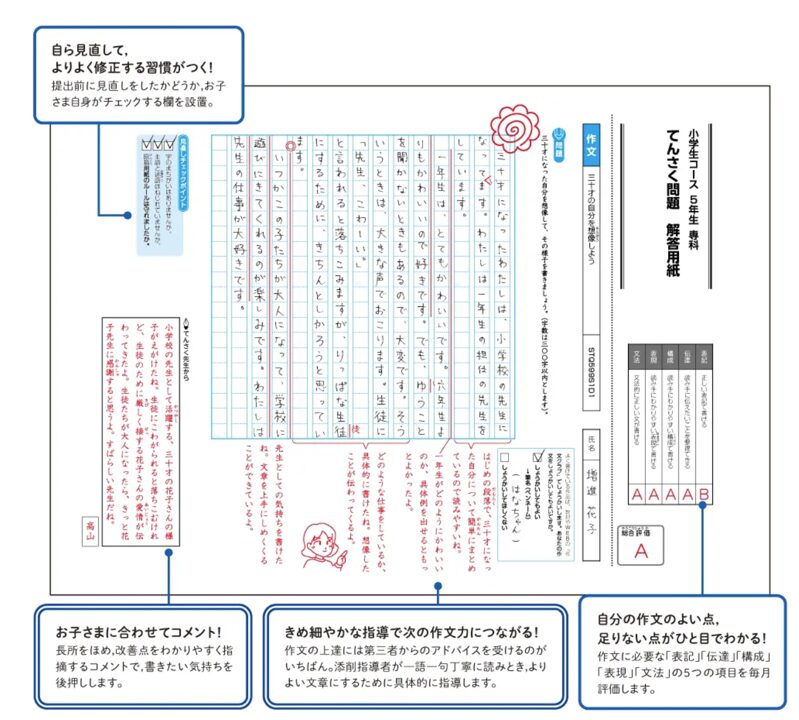

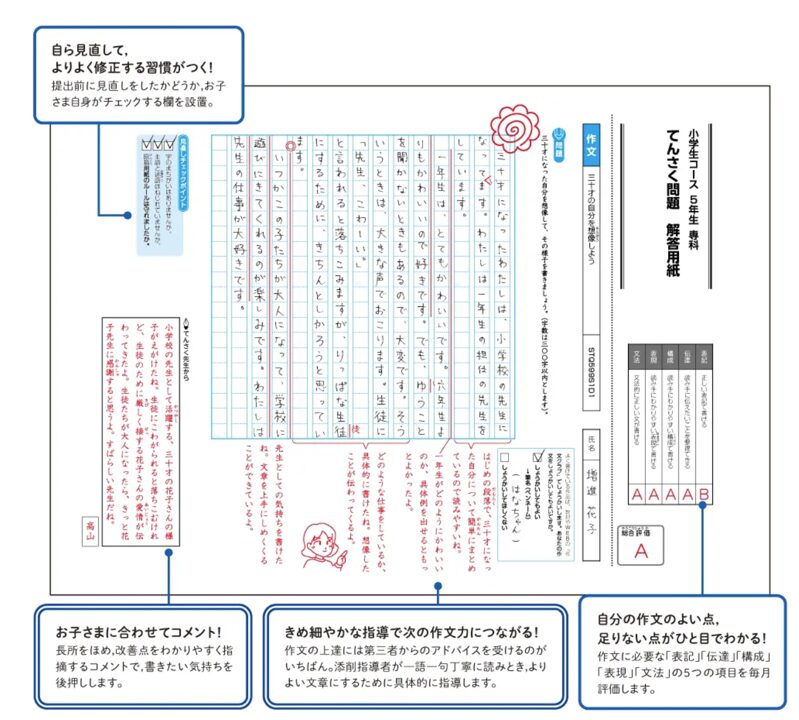

Z会の作文講座(小学5・6年生向け)

1教科だけの受講が可能!

毎月1つずつ「表現の技」を身につける通信講座です。

合格率の高い通信教育で有名なZ会には、作文専門講座があるのをご存じですか?

この講座では、ただ「書く」だけでなく、考える力・整理する力・伝える力を段階的に育てます。

🗂️ カリキュラムの特徴

発達特性のある子にも優しい構成

ワークの順番通りに進めるだけで、自然に文章の骨格が整います。

作文の材料を集める → 選ぶ → 整理する

…という「準備のステップ」を学べる専用ワークシートつき。

添削は5項目で丁寧に評価!

「表記」「伝達」「構成」「表現」「文法」の5つに分けて、的確なアドバイスが届きます。

受講料金(2025年度)はこちらです。

| 6カ月一括払い | 3,800円/月 |

| 毎月払い | 4,000円/月 |

Z会には「作文クラブ」という、作文力アップをサポートする特設サイトもあります。

無料で使える練習問題やヒントが掲載されており、家庭学習にもぴったりです。

\ 資料請求はこちら/

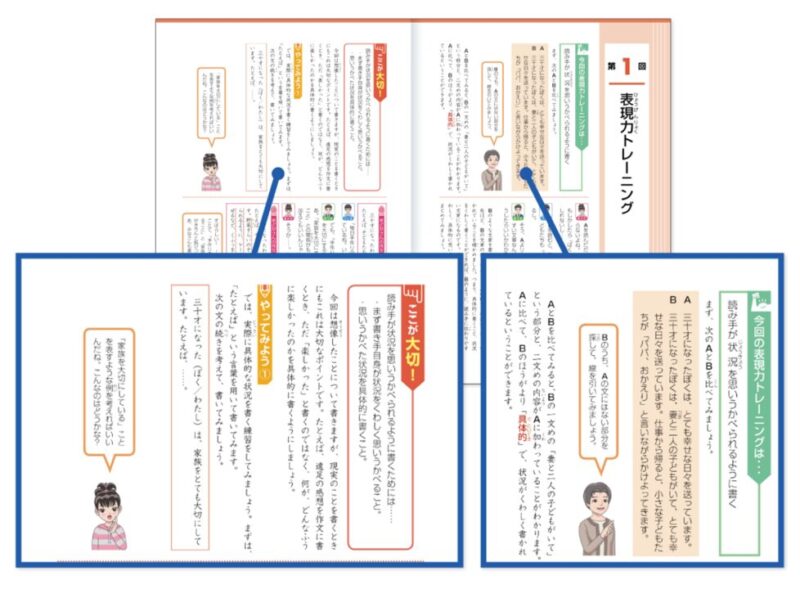

齋藤孝先生監修【ブンブンどりむ】

『世界一受けたい授業』(日本テレビ)でもおなじみ、

教育学者の齋藤孝先生が監修する通信教材「ブンブンどりむ」。

作文が苦手な子どもでも、書き方のコツを楽しみながら身につけられると評判です。

単なる作文講座というより、「考える力」そのものを育てる構成になっています。

🖋️ ブンブンどりむの特徴

- お話を読んで考える→自分の意見を書く、という流れで「考える力+表現力」を育てる

- 添削では、子どもの良い点を具体的に褒めてくれるので、自信につながる

- 毎月届く教材がカラフルで楽しく、続けやすい

作文というより、「自分の考えを言葉にする力」を養う教材です。

ギフテッドや2Eのお子さんにとっても、“型にはめる”よりも考える楽しさを感じられる構成が魅力です。

💬 親のサポートがしやすい工夫

保護者用ガイドには、子どもの考えを引き出す声かけ例も掲載されています。

「一緒に話しながら書く練習をしたい」ご家庭にもぴったりです。

受講料金(2025年度)はこちらです。

| 12カ月一括払い | 5,379円/月 |

| 6カ月一括払い | 5,621円/月 |

| 毎月払い | 5,885円/月 |

📚 書く力を伸ばすおすすめ書籍

作文教材とあわせて、齋藤孝先生の著書にも“書く力のヒント”が詰まっています。

『子どもの頭がよくなる「書く力」ドリル』や『考える力をつける 本の読み方・書き方』などは、家庭学習のサポートにも最適です。

💻 あわせて読みたい:パソコン学習の記事もぜひ

作文・感想文のサポートには、パソコンの活用も欠かせません。

お子さんが「書くこと」に前向きになれる環境づくりについても、こちらの記事で詳しく紹介しています。

🖋️ 関連記事