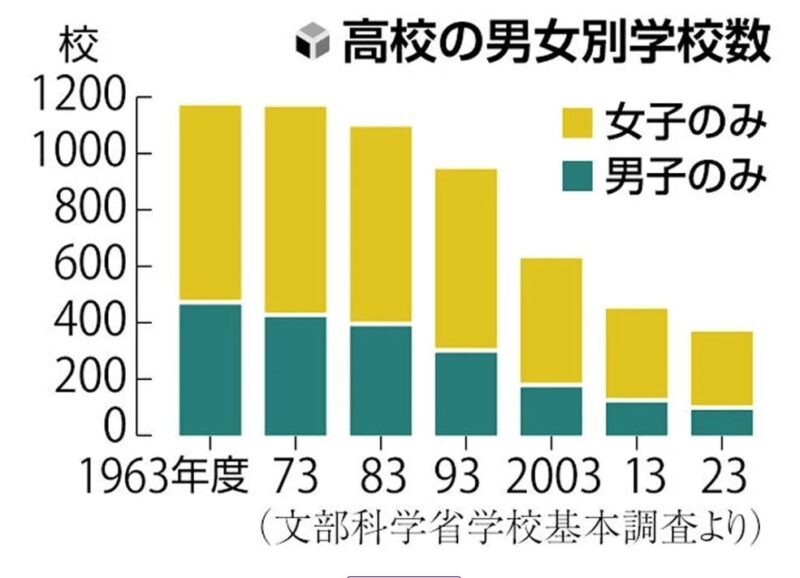

ここ数年で男子校、女子校などの別学の共学化が進んでいます。

ここ数年で、男子校・女子校などの「別学」が共学へと移行する動きが進んでいます。

今どき男子校なんて時代遅れじゃない?

実は、私もずっとそう思っていました。

ところが息子の中学受験をきっかけに男子校を見学し、考え方が大きく変わったのです。

本記事では、男子校で見た具体的なサポート体制や、別学教育が今も必要とされる理由を、体験談を交えてお伝えします。

別学は「男女差別」なのか?

私の学生時代はずっと共学でした。

男女一緒に学ぶことが自然であり、平等だと思っていました。

けれども、男子校を訪れてみて分かったのは、男女の成長スピードの違いを前提にした教育が、子どもたちにとって大きな安心につながるということです。

共学では「普通」に押し込められてしまう子も、別学では「その年齢の男子・女子はそういうもの」と受け止めてもらえます。

これは、特性を持つ子にとっても大きな支えになります。

私が男子校を見学した理由

塾の先生からこう言われました。

息子さんは男子校が合うと思います。

動作がゆっくりなので、女子からいじめられてしまう可能性があります。

確かに高学年になると女子は大人びてしっかりしてきます。

息子の処理速度の遅さは、すぐに改善できるものではありません。

だからこそ、安心して過ごせる男子校をいくつか見学することにしました。

男子校のメリット

女子校の利点としてよく言われるのは「リーダーを務める経験が増える」こと。

同様に男子校にも、特有のメリットがあります。

共学では「特別な配慮」が必要とされる場面でも、男子校ではそれが「当たり前」として扱われる。

これは、特性を持つ子にとって非常に過ごしやすい環境だと感じました。

共学と別学、合理的配慮の違い

もちろん法律上は、どの学校でも「合理的配慮」をする義務があります。

しかし実際には、現場の先生がその特性を理解していなければ、十分な対応ができないこともあります。

また、診断がある子を優先する仕組みの学校もあり、「苦手なことを既に頑張っている状態であり、無理強いをするとやる気を失う子」は取りこぼされることも。

その点、男子校のように同じ特性を持つ子が多い環境では、先生方が慣れているため、特別な配慮をお願いしなくても自然に支援が受けられます。

高IQ・2Eの子にとっての別学の意味

高IQや2Eの子は、発達の凹凸が大きいこともあります。

「できないこと」がLDなどの「障害」ではなく「男子らしさ」として受け止めてもらえる環境は、子どもにとって大きな安心です。

大学生になればパソコンを使うことが増え、「書くのが苦手」だったとしてもあまり問題にならなくなります。

けれども中高生時代は、安心できる環境で苦手な事もチャレンジする機会があることは大切だと感じました。

入学後に実際に感じたこと

実際に入学してみた息子の感想は、

ノートテイクを無理強いさせられないから今の学校で良かった

との事です。

別学は差別ではなく、子どもの特性に合った学校を選ぶための選択肢です。

どちらが良い悪いではなく、子ども一人ひとりに合った環境を探すことが、親にできる最大のサポートではないでしょうか。

教育現場に広がる「新しい価値観」への懸念

最近の教育現場では、インクルーシブ教育や多様性教育の一環として、LGBT+Qに関する学びが急速に広がっています。

もちろん一人ひとりを尊重する姿勢は大切です。

けれども思春期の子どもは影響を受けやすく、SNSや学校教育の内容によって迷うこともあります。

親としては「正しい知識を持ち、必要なことを取捨選択する」姿勢が大切だと思います。

そのために役立つ書籍をいくつかご紹介します。

📚 子どもの多様性教育やSNSの影響を理解するための本

『トランスジェンダーになりたい少女たち』

『SNS時代のメディアリテラシー』