息子が小学3年生の頃、週に2〜3日ほど登校を休むようになった時期がありました。

ようやく「今日は行けた!」と喜んだ日の放課後、息子がこんなことを話してくれました。

クラス全員が出席したらポイントがもらえるんだって

つまり、「欠席者がいるとクラス全体のポイントが減る」——いわゆる**“連帯責任ルール”**が存在していたのです。

その話をX(旧Twitter)に投稿したところ、これまでにないほど多くのコメントをいただき、正直うろたえてしまいました。

「今すぐ学校にやめてもらうよう伝えて!」

「教育委員会に相談した方がいいです」

中には先生ご自身からのコメントもありました。

「学校なんてこんなもんだ!」思っていましたが、コメントの中にこんなにいい学校の例も

同じ“学校”でも、先生によってここまで子どもへの向き合い方が違うのかと驚かされました。

ブラックな学校にすっかり慣れてしまっていたんだな。私

息子の担任は比較的良識のある先生だったので、「まさか」と思いましたが、勇気を出して「そのルールはやめてほしい」とお願いしたところ、「不適切な指導でした」と見直してくださったのです。

——娘の中学時代の“ブラック担任”とは大違いでした。

この経験を通して改めて感じたのは、

「連帯責任」という名のもとに、子どもたちがどれだけ傷ついているかということ。

この記事では、

- 学校で今も残る“連帯責任指導”の実態

- それが子どもたちに与える心理的影響

- 親としてどう行動すればよいか

を、実際の体験と他の保護者・先生方の声をもとに考えていきます。

もし、あなたのお子さんの学校にも似たような指導があるなら、一緒に「おかしい」と声を上げることが、次の子どもたちを救う一歩になるかもしれません。

連帯責任指導の実例と、子どもへの影響

忘れ物をめぐる“ご褒美”と“罰”

学校では、今でも「忘れ物を減らす指導」として、

次のような連帯責任のルールが残っているケースがあります。

- 忘れ物が少ない班には、先生の“持ち出し”で鉛筆などのご褒美を配る

- クラスで一人でも宿題を忘れると、全員の宿題が1.5倍になる

- 一人でも水着を忘れたら、その日はクラス全員がプールに入れない

一見、「協力して頑張ろう」という意図に見えますが、実際には子どもたちの人間関係を悪化させ、自己肯定感を奪う結果につながることもあります。

ADHD傾向の子どもには“罰”は逆効果

特に、ADHD(注意欠如・多動症)傾向のある子どもにとって、忘れ物をするのは「努力不足」ではなく、脳の特性による困難さです。

いくら「脅し」や「罰」で追い込んでも、忘れ物がゼロになるわけではありませんむしろ、

「また怒られるかも」「自分のせいでみんなに迷惑をかけるかも」という恐怖が強まり、心の負担だけが大きくなってしまいます。

私の娘もその一人でした。

クラス全員を巻き込む“罰”や“脅し”の空気に怯えるようになり、次第に登校そのものが怖くなってしまったのです。

教室移動が遅いことへの“連帯責任”罰

次に多く見られるのが、「教室移動」や「体育の準備」に関する時間指導の連帯責任化です。

- 着替えを済ませ、体育館へ時間内に移動できていない子が一人でもいると、クラス全員が叱られる

- 「全員が5分以内に体育館へ集合するまで、やり直し!」と繰り返させる

先生の立場からすれば、「集団行動を教えるため」かもしれません。

けれども、この指導法は特性のある子どもにとって過酷です。

処理速度が遅い子どもには“努力では超えられない壁”がある

WISC(知能検査)で「処理速度(PS)」の値が低い子どもは、周囲のペースに合わせて行動するのが極めて難しい傾向があります。

それは「怠け」や「やる気の問題」ではなく、脳の処理スピードの個性なのです。

たとえば、

- 着替えの順序を考えるのに時間がかかる

- 体育館までの移動経路を一度に把握しにくい

- みんなが一斉に動く状況で混乱してしまう

こうした理由で「遅れる子」が出るのは自然なこと。

それなのに、「クラス全員で罰を受ける」というルールの中では、

ゆっくりな子が“迷惑をかける存在”として浮いてしまうのです。

わが家の子どもたちも、どちらも処理速度が低め。

だからこのルールでは、間違いなく「アウト」でした。

そして、いじめの標的になりやすいです。

親が気づき、声を上げることが第一歩

先生の意図が「協調性を育てたい」ものであっても、結果として特性のある子を追い詰めてしまう場合があります。

「できない子が悪い」ではなく、「そのルールが合っていないのでは?」という視点を、大人が持つことが大切です。

図書室の本の返却が遅れることへの罰

図書室の本の返却が遅れたときの“連帯責任”罰

SNS上でも話題になった実例があります。

図書室の本を期限内に返さない子が一人でもいると、クラス全員が本を借りられなくなるというルールです。

先生の狙いは「返却を守る意識を育てたい」ということかもしれません。

しかし、実際には、何も悪くない子どもまで罰を受け、“読む意欲”を奪ってしまう結果になっています。

「本を読む楽しさ」より「罰の回避」が目的に

子どもたちはこう感じるようになります。

「早く返さないと、みんなに怒られる」

「もう本は借りない方がいいかも」

こうして、本を読むことそのものが“リスク”になるのです。

本を通じて学びや世界を広げるはずの図書室が、いつの間にか「管理と罰の場所」に変わってしまいます。

教育の本来の目的は、「子どもが知ることを楽しみ、自ら成長していく力を育てる」こと。

なのに、返却の遅れを“連帯責任”で処罰することで、先生たち自身がその目的を見失ってしまっているように思います。

指導の優先順位を、いま一度見直してほしい

「本を返すこと」よりも大切なのは、

“本を好きでい続けること”。

返却の遅れが続く子がいるなら、

- 「どうして返せなかったのか?」を一緒に考える

- 担任や司書の先生が個別にフォローする

など、子どもを罰するより支援する方法はいくらでもあります。

「たくさんの本を読ませたいのではないの?」

「本を返させることが目的になっていない?」

——この問いかけこそが、教育の現場に最も必要なのだと思います。

給食を食べるのが遅い・残すことへの“連帯責任”罰

学校では、「給食を残さず食べること」が美徳とされてきました。

しかし、その裏で今も続く**「食べ終わるまで全員待機」ルール**が、

多くの子どもを苦しめています。

- クラス全員が食べ終わるまで、昼休みに外で遊んではいけない

- 食べるのが遅い子に向かって、クラス全員で「10、9、8……」とカウントダウン

「食べるのが遅い」には理由がある

食べるスピードが遅い子どもには、それぞれに理由があります。

- 感覚過敏で食感やにおいがつらい

- 小食で量が多すぎる

- ADHD傾向で集中が続かない

- 噛む力や嚥下の発達がゆっくり

それでも先生が「みんなのために早く食べようね」と指導すると、「自分のせいでみんなを待たせている」と感じ、

給食の時間が“恐怖の時間”に変わってしまうのです。

中には、吐きそうになりながら無理に口へ押し込み、「食べ終わった」と涙をこらえる子もいます。

食べることが苦痛になれば、やがて登校そのものを拒むようになるケースもあります。

インターエデュ、Yahoo!知恵袋から引用

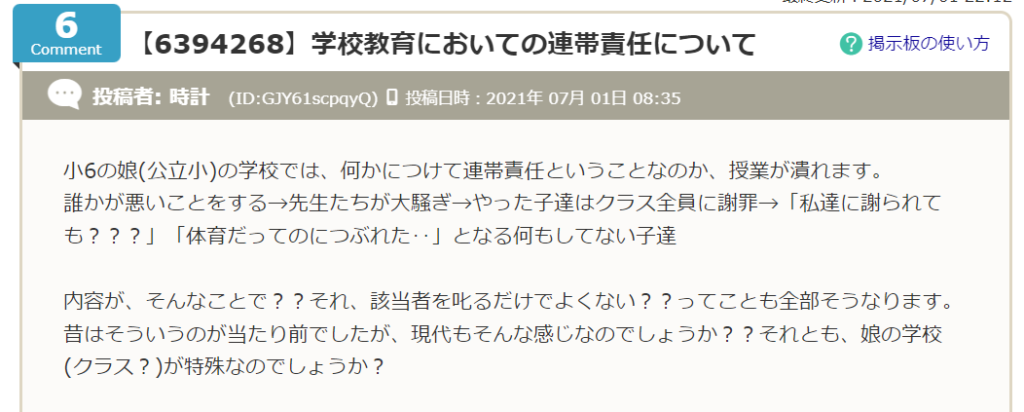

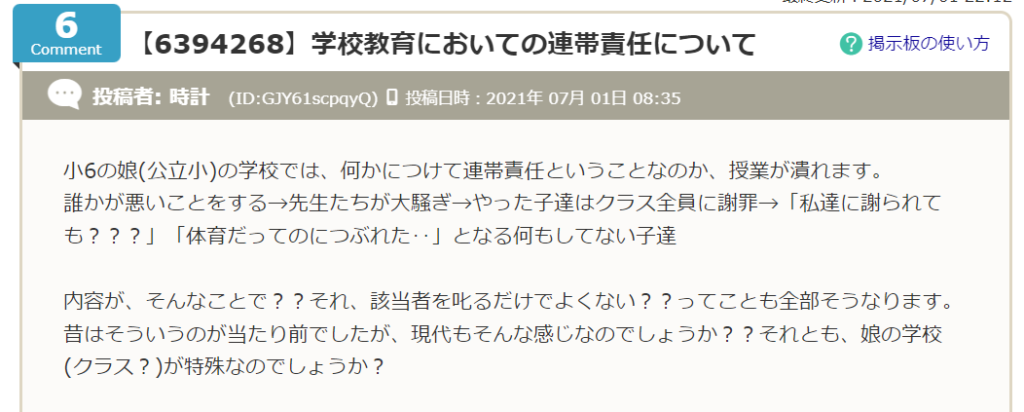

Yahoo!知恵袋やインターエデュにも寄せられる「連帯責任」への疑問

SNSだけでなく、保護者同士の情報交換サイトでも、「学校の連帯責任指導」に関する投稿が後を絶ちません。

2021/1/19 13:09

9回答

小学校における「(罰則)連帯責任」についてどう思いますか? 高学年の子供がおります。担任が「連帯責任」が好きなようで、クラス全体、班単位で連帯責任として罰則を設けます。 クラス全体や班単位で協力して行うことに関しての「連帯責任」なら理解もできるのですが、「忘れ物」や「テストの点数」など個々の問題であると思われることに関しても、連帯責任で罰則(宿題が増えるなど)が与えられることに疑問があります。 私が小学生の頃(30年以上前)は、割と連帯責任制度教育がされていたように思うのですが、今は少ないような気がします。 実際はどうなのでしょう。また皆様は「連帯責任」についてどう思いますか?

この投稿には、「うちの学校でも同じです」「時代錯誤だと思います」など、共感と疑問の声が多く寄せられていました。

中には「まだそんなことをしている学校があるのか」と驚く意見も。

インターエデュにも同様の声が

教育熱心な保護者が多く集まるインターエデュでも、

「連帯責任に納得できない」「子どものやる気を奪う」といった投稿が複数見られます。

こうした声から見えてくるのは、“協調性を育てる”という建前のもと、実際には子どもたちの心を追い詰めている現実です。

授業をつぶしてまで行われる“お説教タイム”

娘の元担任もそうでした。

クラスの中で一人でも先生の気に入らない行動をとると、

その瞬間から授業は止まり——「お説教タイム」が始まります。

しかも、その“指導”が30分では終わらない。

長いときは2時間近く続くこともありました。

子どもたちは黙って聞くしかなく、教室全体が重苦しい空気に包まれます。

でも、子どもたちは先生の持論を聞くために登校しているのではありません。

授業を受け、学び、友達と関わるために学校に来ているのです。

「指導」と「支配」をはき違えた教育現場

こうした行為は、教育現場では「指導」と呼ばれていますが、実際には教師の感情コントロールの失敗であり、子どもたちの「学習権(学ぶ権利)」を奪う行為です。

特に、

- 「一人が悪い」とクラス全体を巻き込む

- 「反省するまで帰さない」など時間を拘束する

といった指導は、もはや教育ではなく支配です。

子どもの心に残る“見えない傷”

こうした指導が続くと、子どもは次第に「怒られたくないから黙っていよう」と考えるようになり、発言や質問を控え、表情を失っていきます。

まじめな子ほど自分を責め、登校しづらくなることも。

つまりこの「お説教タイム」は、学習意欲と自己肯定感を同時に奪う行為なのです。

なぜ子どもの指導に「連帯責任」を使ってはいけないのか

もしお子さんが、次のような“連帯責任”のある環境にいたとしたら、その影響を軽く見てはいけません。

そこには、子どもの成長を深く傷つける5つの悪影響があります。

生徒同士に憎しみを植え付ける

「○○のせいでこんな目に遭った」と、特定の子が攻撃の対象になります。

誰も悪くないのに、空気がピリピリと張り詰め、

クラス内に“犯人探し”の雰囲気が生まれます。

2. 真面目な子が報われない

一生懸命やっている子も、「どうせ誰かが失敗する」と

努力をやめてしまうことがあります。

**「頑張っても意味がない」**という無力感が生まれるのです。

3. 生徒の時間を奪い、学習権を侵害する

罰として居残りをさせたり、授業をつぶして反省会をしたり。

子どもたちは本来の目的である**「学ぶ時間」**を失っています。

これは明確に「学習権の侵害」です。

4. 罰でコントロールする習慣が身につく

“罰があるからやる”ようになると、「罰がなければやらない」という行動原理が定着してしまいます。

自律ではなく、他律の教育になってしまうのです。

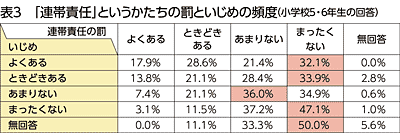

5. いじめの温床になる

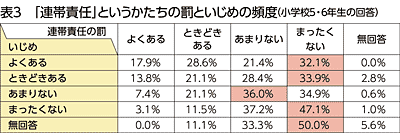

教職員共済の調査によると、「連帯責任」という罰が存在する環境ほど、いじめの発生率が高い傾向があると報告されています。

「連帯責任」と言う罰がある環境ほど、生徒同士のいじめの発生率が上がるということです。

「連帯責任」は教師にとって“楽な管理方法”

『連帯責任』指導は、教師側から見れば“効率の良い管理法”です。

しかし、管理される側の子どもにとっては悪影響しかありません。

それにもかかわらず、自分の指導が“悪いもの”だと気づいていない先生が多いのが現状です。

その背景には、教員の過重労働や、教育現場の制度疲労もあるでしょう。

それでもまずは、

「連帯責任は子どものためにならないどころか、人権侵害に近い」という認識を、教育者自身が持たなければなりません。

管理職と保護者が“ストッパー”になるべき

すでに現場で教えている先生方には、管理職が中心となって意識改革を進めることが欠かせません。

一方で、もし自浄作用が働かない学校であれば、保護者が声をあげる必要があります。

「○○スタンダード」など大人が勝手に作ったルールを子どもに守らせる前に、

子どもの人権を守るためのルールを、教師同士が共有すべきです。

特に小学校では、子どもたちがまだ従順な年齢のため、担任の独断的な指導が通ってしまうことがあります。

だからこそ、保護者の目と声が現場を健全化させるカギなのです。

すべての学校で、子どもの人権が守られますように

学校は「支配」や「罰」の場ではなく、子どもたちが安心して学び、成長できる場所でなければなりません。

一人ひとりの保護者が気づき、声を上げることで、教育現場の文化は少しずつ変わっていくはずです。

生徒指導概要(改訂版)に不適切な指導として連帯責任を明記

文部科学省が12年ぶりに生徒指導概要を改定した内容は。

不適切な指導と考えられ得る例として、連帯責任についても明記されました。

〔不適切な指導と考えられ得る例〕

• 大声で怒鳴る、ものを叩く・投げる等の威圧的、感情的な言動で指導する。

• 児童生徒の言い分を聞かず、事実確認が不十分なまま思い込みで指導する。

• 組織的な対応を全く考慮せず、独断で指導する。

• 殊更に児童生徒の面前で叱責するなど、児童生徒の尊厳やプライバシーを損なうような指導を行う。

• 児童生徒が著しく不安感や圧迫感を感じる場所で指導する。

• 他の児童生徒に連帯責任を負わせることで、本人に必要以上の負担感や罪悪感を与える指導を行う。

• 指導後に教室に一人にする、一人で帰らせる、保護者に連絡しないなど、適切なフォローを行わない。

更に

教職員による不適切な指導等が不登校や自殺のきっかけになる場合もあることから、体罰や不適切な言動等が、部活動を含めた学校生活全体において、いかなる児童生徒に対しても決して許されないことに留意する必要があります。

と詳細に記述されています。

娘も5年生の時の担任の威圧的な指導により、不登校になりました。

当時学校側はまだ、このような指導が不適切とは認識していませんでした。

これをきっかけに連帯責任を含む、子どもを恐怖で委縮させるような指導がなくなることを切に願います。

学校に行けない間のオンライン動画学習

登校できない日に別の公的なサービスを活用できるのが一番ですが、遠かったり外に出たがらなかったりとなかなか親が希望する通りならないことが多いです。

そんな時は、その子の気分や体調に合わせてまなべるオンライン動画学習が便利です。

学年によらず先に進めることができるので、ギフテッドや2Eの子にもピッタリですね。

学校の許可があればサブスタでの学習を出席扱いにしてくれます。

学習アドバイザーが学習計画書を作成。

また学習進捗レポートで学習状況を学校と共有することができます。

東進オンライン学校

林修先生で有名な東進ゼミナールと中学受験塾の四谷大塚がコラボした動画学習コースです。

先生の質が高く、

小学生は1学年上で申し込むことができる。

算数は2学年分の授業が受講可能。

そしてなんと、中学生はどの学年でも先取りや復習ができます。

サービスがどんどん充実してきています。

最新情報は、資料請求して確認してくださいね。

スタディサプリ

スタディサプリは小学4年生から大学受験生までの全学年の授業が受けられます。

学校の許可があればスタディサプリでの学習を出席扱いにしてくれます。

| サプスタ | 東進オンライン学校 | スタディサプリ | |

|---|---|---|---|

| 対象学年 | 小学1年生~中学3年生 | 【小学部】年長~小学6年生 【中学部】中学1年生~3年生 | 小学4年生~高校3年生 大学受験生 |

| 料金 | 【小学生】月額7,800円 【中学生】月額 9,800円 【小学生+中学生】月額11,000円 | 【小1~2】月額 2,178円 【小3~中3】月額3,762円 | 【ベーシックコース】 月額2,178円(年払いなら月額1,815円) |

| 科目 | 【小学生】算数、国語、理科、社会 【中学生】英語、数学、国語、理科 地理、歴史、公民 | 英語、数学、国語、理科、社会 | 英語、数学、国語、理科、社会、その他基礎から応用まで9教科に対応 |

| 授業時間 | 10分 | 30~45分 | 約15分 |

| 無料お試し期間 | 無料体験あり/「入会/14日間は全額返金保証」 | 10日間 | 14日間 |

| 特徴 | ・不登校で出席扱いになる。 ・無学年式で学年のしばりがない ・目的に合わせて計画を立てるので家庭学習初心者にオススメ。 ・専門家による個別学習計画作成 | ・入試対策に強い ・東進ハイスクールと四谷大塚のノウハウを活用 ・実践問題と解説を繰り返す授業 | ・幅広い学年と教科に対応 ・中学受験対策講座あり ・どの講座も料金一律の低価格 |